| 앵거스 디턴은 소비함수 추정 등 소비와 빈곤, 복지에 대한 분석 공로로 2015년 노벨 경제학상을 받은 바 있다. 앵거스 디턴이 노벨 경제학상을 받자 작년 9월에 발간되었던 앵거스 디턴의 대표 저서 『위대한 탈출 : 불평등은 어떻게 성장을 촉발시키나』는 지난 한달 간 화제의 중심으로 떠올랐다. 일각에서는 앵거스 디턴의 저서가 왜곡 번역되었다면서 비판했지만, 다른 한편에서는 디턴이 언급한 Inquality(불균등)의 개념을 오해하고 자신들의 신앙과도 같던 양극화-불평등 논리가 깨어나가자 이에 대한 반발이라고 평하기도 했다.

이에 시장경제제도연구소는 지난 3일 한국프레스센터 외신기자클럽에서 ‘앵거스 디턴 『위대한 탈출』의 의의와 한국경제에 주는 시사점’ 토론회를 열었다. 참석자들은 빈곤탈출로서의 ‘위대한 탈출’, 성장과 불균등, 한국에서의 함의에 대한 열띤 토론을 가졌다. 아래 글은 발표자로 참석한 조동근 명지대 경제학과 교수의 발제문 전문이다. 미디어펜은 조동근 교수의 발제문을 3회에 걸쳐 연재한다. [편집자주]

|

| |

|

|

| ▲ 조동근 명지대 경제학과 교수 |

조심스러운 낙관론자(skeptical optimist) 디턴의 ‘성장사다리’ [1]

-성장, 빈곤 및 불평등-

2015년 노벨경제학상은 앵거스 디턴(Angus Deaton) 미국 프린스턴대 교수에게 돌아갔다. 그의 개발도상국을 중심으로 소비와 빈곤, 복지에 대한 연구 업적을 인정한 것이다. 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 디턴 교수에게 노벨경제학상을 수여한 이유 3가지를 밝혔다.

첫째, 수요함수 추정(estimation of demand systems)에 대한 연구를 정교함과 보편성의 새로운 단계로 끌어 올렸다. 그는 35년 전에 뮬바우어와 ‘준이상수요체계'(AIDS·Almost Ideal Demand System)’를 고안했으며 그 후 학계와 실무 정책평가에 널리 활용되고 있다. 둘째, 총소비(aggregate consumption)에 대한 연구는 소득, 소비와 저축 변동을 다루는 미시계량경제학 분야의 새로운 지평을 열었다. 그는 불확실성과 유동성 제약 하에서 나타나는 각 개인의 동학적(dynamic) 소비 행태에 대한 분석을 개척했다. 셋째, 개발도상국에서의 서베이 자료, 특히 소비에 대한 자료를 생활수준과 빈곤 측정에 활용하는 데 선구적인 역할을 했다. 이를 통해 그는 개발경제학을 집계자료에 기초한 거시분석에서 미시 데이터에 기반한 정교한 실증분석으로 전환시켰다.

그는 한국 독자에게 친숙한 『위대한 탈출(2013)』의 저자이기도 하다. 『위대한 탈출』은 그 해석을 둘러싸고 한국 사회에 큰 논쟁을 일으키고 있다. 이 글은 『위대한 탈출』을 중심으로 “성장, 빈곤, 불평등”에 관한 그의 사고와 논리를 소개하고 논평하고자 한다.

I. 프롤로그

1. 빈곤과 불평등 어디에 주안점을 둘 것인가

| |

|

|

| ▲ 그림 1. 소득분포 자료: 현진권(자유경제원 원장), 「[논쟁에부치다] 피케티vs. 디턴, 불평등을 논하다」, 『위대한탈출(The Great Escape)』, pp.16 |

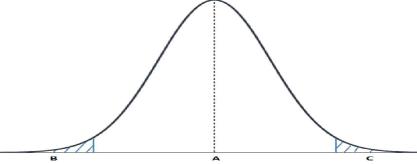

【그림 1】은 소득분포를 나타낸 것이다. 정책적 관심은 어디에 두어져야 하는가? 그동안 통상적으로 A(평균 소득) 또는 B(빈곤층)에 정책 관심이 두어졌다. 하지만 최근 피케티 열풍이 불면서, 일반대중은 물론 정책입안자의 관심도 C(부유층)에 쏠리고 있다.

왜 ‘C’인가? C로 B가 고통 받아서 인가 아니면 C 때문에 B의 빈곤탈출이 여의치 못해서 인가? GDP는 생산개념으로 새로이 더해지는 ‘부가가치’의 합이기 때문에 고정된 그 무엇을 나누는 것이 아니다. 다른 계층의 희생 없이 전체 계층의 절대적 자원의 크기가 동시에 증가할 수 있다. 경제가 성장해 파이가 커지면 ‘정합게임’(positive-sum game)이 가능하다. 하지만 점유율에 초점을 두면 ‘제로섬 게임’(zero-sum game)이 된다. 누구의 점유율이 줄어야 다른 누군가의 점유율이 증가하기 때문이다.

C로 인해 B가 만들어지는 것이 아니다. 그렇다면 앞집의 김서방이 성공하면 뒷집의 박서방은 반드시 실패해야 한다.1) C와 B가 독립이라면, 정책적으로 관심을 가져야 할 부분은 ‘빈곤층’ B여야 한다. ‘사회적 안전망’ 구축과 ‘패자부활전’이 잘 알려진 정책대안이다. 또한 구성원의 ‘소득분포 구조’가 정책목표가 될 수 없다. 소득분포 구조가 정책목표가 되려면 ‘적정 불평등’을 사전에 정의할 수 있어야 한다. 분배 문제의 본질은 ‘불평등이 아닌 불공정’이며, 불공정을 시정하려면 제도적 접근이 필요하다.

디턴은 지나친 소득집중은 ‘금권정치’(plutocracy)를 낳을 수 있다고 경고한다. 지대추구가 부를 축적하기 위해 정치를 이용하는 것이라면, 금권정치는 축적된 부를 이용해 정치를 좌지우지하는 것이다. 타인의 삶에 직접적 영향을 준다는 면에서 해악이 더 크다. 브랜다이스(Louis Brandeis)판사는 민주정치에 필수적인 정치적 평등은 늘 경제적 불평등에 의해 위협받았으며 경제적 불평등이 극심해지면 민주정치에 대한 위협도 커졌다고 주장했다. 하지만 경계는 여기까지다. C가 금권정치를 낳는 충분조건일 수는 없다.

완전한 형태의 금권정치가 가능하다면 포퓰리즘은 발을 붙일 수 없을 것이다. 하지만 현실은 정반대이다. 금권정치 보다 오히려 포퓰리즘 정치를 더 우려해야 할 형편이다. 포퓰리즘 정치 하에서는 “대중이 반길만한 그래서 보다 더 큰 지지를 이끌어낼 수 있는 것”이 ‘사회적 의제’가 될 소지가 크기 때문이다. 그렇다면 ‘B를 포함한 C이외의 사람들이’ 연대해 C를 옥조일 수도 있다.

| |

|

|

| ▲ 그림 2. 경제성장에 따른 소득분포 곡선의 이동. 자료: 현진권(자유경제원 원장), 「[논쟁에부치다] 피케티vs. 디턴, 불평등을 논하다」, 『위대한탈출(The Great Escape)』, pp.18. |

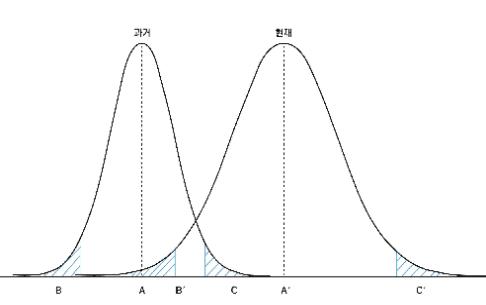

경제가 성장해 평균소득이 A에서 A’으로 이동하면, 과거의 빈곤층은 ‘절대적 기준’에서 빈곤에서 벗어난다. 빈곤을 절대적으로 접근하면 빈곤은 떨칠 수 없다. 하지만 상대적으로 빈곤을 정의하면 ‘상대적 빈곤’은 영원히 떨칠 수 없다. 결코 떨칠 수 없는 문제라면, 이는 인간의 숙명이다. 그렇다면 ‘문제’ 자체가 잘못 정의된 것이다. 삶의 질과 후생을 상대적으로 평가하면 공존은 불가능하다. 남보다 상대적으로 앞서야 하기 때문이다.

빈곤과 불평등 중에 무엇이 더 해로운가? 우리는 불평등보다 원초적 빈곤에 더 정책적 관심을 기울여야 한다. 빈곤의 문제를 해결하다보면 결과적으로 불평등이 줄어든다. 하지만 역으로 불평등을 문제 삼는다고 빈곤의 문제가 해결되는 것은 아니다.

2. 성장이 불평등을 가져왔나

‘파레토 개선’(Pareto improvement)은 후생경제학의 금과옥조이다. 정책개입으로 인한 상태변화가 누군가에게 이익을 가져다주지만 아무에게도 손해를 가져다주지 않는다면, 그 같은 상태 변화에 대해 반대하는 사람은 없을 것이다. 즉 전원일치의 합의가 이루어진다. 상태변화를 경제성장으로 의제해 보자.

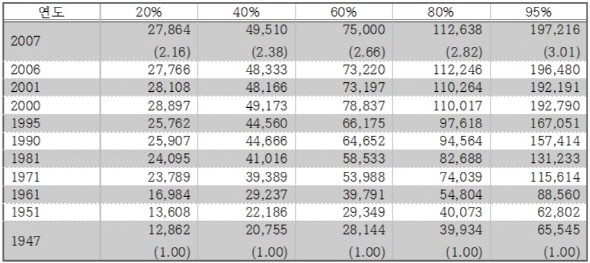

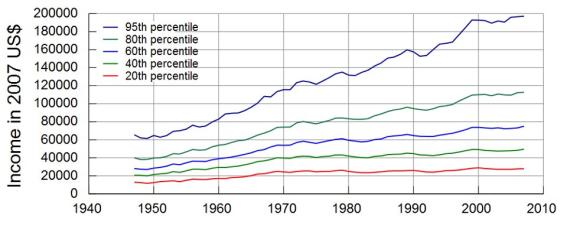

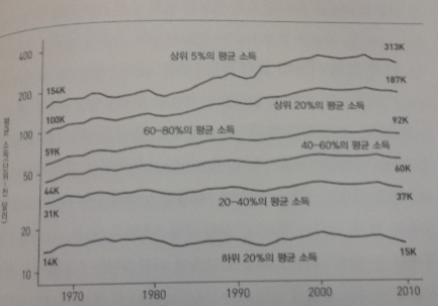

【표 1】은 미국 상무성이 최상위 5%를 포함한 소득계층별 소득변화를 인플레이션을 반영하고 2007년 달러가치로 환산해 1947년부터 2007년까지 표시한 것이다.2) 1947년부터 2007년까지 최하위 20% 소득계층은 60년간 2.16배, 40% 차상위 계층은 2.38배, 60% 소득 계층은 2.66배, 80% 소득계층은 2.82배, 최상위 5% 계층은 3.01배 증가했다.3) 【그림 3】은 소득계층별 소득증가 추이를 그림으로 나타낸 것이다.

60년 간 소득불평등은 확대됐지만, 하위 소득 계층의 소득이 ‘절대적’으로 감소해서 소득 불평등이 확대된 것은 아니다. 모든 소득 계층의 소득은 추세적으로 증가했지만 다만 그 증가율이 달라 소득불평등이 확대된 것이다. 따라서 경제성장과정에서 어느 계층의 희생이 없었기 때문에, 파레토 개선의 정의(definition)에 따라 경제성장은 사회구성원 모두의 후생을 증진시켰다고 볼 수 있다. 하지만 특정 분위 예컨대 10% 소득점유율 증가에 초점을 맞추면 소득격차가 확대되는 과정에서 하위 소득계층의 소득이 ‘절대적’으로 감소했는지 여부를 알 수 없다.4)

| |

|

|

| ▲ 표 1. 미국의 소득계층별 소득변화 추이-시계열 (인플레이션 조정, 단위 달러) |

| |

|

|

| ▲ 그림 3. 소득계층별 소득변화 추이 |

성장은 당연히 불평등을 수반한다. 하지만 불평등의 이면(裏面)을 성찰할 필요가 있다. 이코노미스트지(The Economis)는 2012년 ‘소득불평등’ 특집에서 미국의 첫 번째 도금시대(Gilded Age)5)의 절정기인 1889년 철도왕 밴더빌트(Vanderbilt)의 손자였던 밴더빌트 2세와 두 번째6) 도금시대의 마이크로 소프트 게이츠(Gates)의 주택을 예로 빈부격차를 설명하고 있다. 밴더빌트 2세는 6년에 걸쳐 자신의 집을 건축했다. 그 저택은 250여개의 객실을 갖추었고, 중앙난방 시스템을 설치했고 실내 수영장, 볼링장, 그리고 인터폰 시스템에 리프트가 설치됐다. 저택 규모는 총 17만 5천 평방피트(1만6천㎡)로 이는 당시 평균 주택의 ‘300배’에 가까웠다. 하지만 당시 대부분의 미국 가정은 전기나 실내 배관조차 갖추지 못했다. 세계화와 기술혁신에 의해 추동된 한 세기가 조금 더 지난 후에 도래된 미국의 두 번째 도금시대에 건축된 게이츠의 저택은 각종 최신장치로 가득 찼지만 6만6천 평방피트로 미국의 평균 주택규모의 ‘30배’ 정도였다. 오늘날 미국인들은 가난한 사람들조차도 텔레비전과 에어컨, 자동차를 보유하는 등 일상에서 부의 차이는 1세기 전보다는 크게 축소되었다.

분명한 사실은 지난 백 년 동안 상위 1%로의 ‘극적인 집중’과 ‘생활수준의 민주화’가 동시에 이루어졌다는 것이다. 어디에 방점을 찍어야 하는가. ‘후자’여야 한다. 이는 “한 계층의 번영이 다른 계층의 희생을 전제로 달성된 것이 아니다”라는 간접 증거이기도 하다. 불평등 현상은 현대 경제가 성공적으로 성장했다는 징표이며, 경제성장으로 세계는 보건·기대수명·교육수준 등에서 의미 있는 진보를 이루었다. 이는 움직일 수 없는 사실로, ‘위대한 탈출’의 핵심명제이기도 하다.

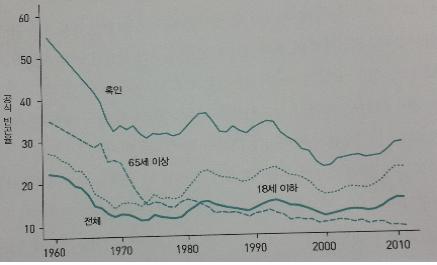

【그림 4】은 『위대한 탈출』 5장에서 인용한 것이다. 【그림 3】이 소득분위로 표시한 상대적 빈곤개념이라면 【그림 4】은 ‘빈곤선(poverty line) 아래의 인구비율’을 의미하는 빈곤률을 표시한 것이다.7) 미국의 전체 빈곤률은 1959년 22%에서 출발해 1973년 11%로 줄었다가 최근에는 완만하게 증가하고 있다. 2010년에는 15%가 빈곤층에 속하고 이는 금융위기 전보다 2.5% 높은 숫자이다. 1973년 이후 경제성장은 멈추지 않았으며 1인당 소득은 1973년부터 2010년 사이 60% 넘게 늘었지만, 이 같은 성장이 빈곤률을 줄이지는 못했다고 디턴은 말한다. 디턴은 빈곤선이 아주 오래전에 그어져 있고 인플레이션 보정만 이루어진 것을 비판한다. 좌파들은 【그림 4】을 근거로 경제성장이 빈곤을 없애는 데(줄이는 데) 효과적이지 않다는 주장을 펴고있다.

| |

|

|

| ▲ 그림 4. 미국의 빈곤율(1959~2011) |

디턴은 『위대한 탈출』 5장에서 파레토 법칙(개선)을 부정한다. 파레토 법칙을 “웰빙의 한 요소인 돈에만 적용하고 민주사회에 참여하고 교육을 받으며 건강을 누리는 일 등의 다른 요소를 무시한 것이 실수”라는 것이다. 즉 상위 소득계층의 소득증가가 다른 하위 소득 계층의 소득감소에 영향을 미치지 않지만 웰빙의 다른 요소를 해친다면 파레토 법칙(개선)으로 이를 정당화할 수 없다는 것이다. 디턴은 인간의 ‘웰빙’을 결정하는 ‘질적 요인’을 강조하고 있다. 경제성장은 “언제 어디서나 웰빙의 충분조건”일 수는 없다. 하지만 이러한 사실이 경제성장의 유용성을 제한하는 것은 아니다. 경제성장이 현실보다 더 지체되었다면 빈곤률은 더 높아졌을 것이고 웰빙은 더욱 악화됐을 것이다.

3. 불평등은 경제위기(저성장)가 심화시킨다

일각에서는 ‘월가 시위’(2011.11)를 극심한 불평등에 대한 대중의 분노 표출로 설명했다. 하지만 월가 시위대를 분노하게 한 것은, ‘부실기관구제금융제도’(TARP)에 의거 공적자금이 투입된 부실금융회사들의 CEO들이 보너스 파티를 벌였기 때문이다.8) 고액 연봉이 지급됨으로써, 금융기관 CEO들은 위험을 ‘사회화’하고 이득을 ‘사유화’ 한 것이 됐다. 월가 시위대가 설정한 ‘1 대 99’의 프레임도 금융권의 ‘도덕적 해이’를 공격하기 위한 상징이지, 미국의 소득분배 ‘그 자체’를 문제 삼은 것은 아니다.

서브프라임 위기가 진행되면서 미국의 많은 중산층이 집을 잃었다. 주택가격이 모기지 대출액에 못 미치는 소위 ‘깡통주택’이 속출했기 때문이다. 하지만 자금 여유가 있는 ‘고소득층과 고액자산가’는 위기 전에 비해 훨씬 유리한 조건으로 집을 살 수 있었다. 경제위기는 경제 불평등을 극적으로 심화시킨다.

【그림 5】는 미국의 소득 계층별 가계소득의 변화 추이를 표시한 것이다. 피케티 원전 5장 <도표-3>을 인용한 것이다. 【그림 5】을 보면 2008년 ‘미국 발 금융위기’로 미국의 전(全)소득계층의 평균소득이 감소했음을 알 수 있다. 꾸준히 일정한 속도로 성장페달을 밟는 것보다 더 불평등을 해소하는 것은 없다. /조동근 명지대 경제학과 교수

| |

|

|

| ▲ 그림 5. 미국의 소득계층별 평균 가계소득 추이 |

|

1) 그 같은 논리라면 김서방이 건강해서 다른 누군가가 아픈 것이 된다.

2) http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fhhes%2Fwww%2Fincome%2Fhistinc%2Ff01AR.html&date=2009-04-12

3) 소득분배 악화는 횡단면적으로도 관찰된다. 1947년을 기준으로 최하위 20% 소득계층의 소득을 ‘1’로 할 때, 최상위 5% 소득계층의 소득은 5.09배이다, 하지만 2007년 최하위 소득계층에 대한 최상위 5% 소득계층의 소득배율은 7.07배이다.

4) 피케티 식으로 특정 분위(예컨대 10%) 소득점유율 증가에 초점을 맞추면 소득격차가 확대되는 과정에서 하위 소득계층의 소득이 ‘절대적’으로 감소했는지 여부를 알 수 없다.

5) 도금 시대(Gilded Age)는 1865년 남북 전쟁이 끝나고 1873년에 시작되어, 불황이 오는 1893년까지 미국 자본주의가 급속하게 발전한 28년간의 시대를 말한다. 문학가 마크 트웨인과 찰스 두들리 워너가 쓴 소설 『도금 시대, 오늘날 이야기』(The Gilded Age: A Tale of Today)에서 유래한다.

6) The Economist, 2012. 10. 13 “For richer, for poorer”

7) 빈곤선을 어떻게 설정하고 또한 시간 경과에 따라 어떻게 조정하느냐가 관건이다. 미국의 빈곤선은 1963~1964년 사회보장청의 오샨스키에 의해 설정됐다. 4인 가족의 일반적인 가정에서 소득의 1/3을 식료품에 소비한다는 사실에서, 식료품비를 계산하고 그 금액에 3을 곱했다. 1969년 3,163달러가 빈곤선으로 공식 채택 됐고 그 후 물가변동을 반영해 조정했다. 2012년에는 23,283달러였다.

8) 블룸버그(Bloomberg) 자료에 의하면, 부실기관 구제금융제도(TARP)의 지원을 받은 8대 금융기관의 지원액은 기관당 평균 266억 달러였다. 글로벌 금융위기가 촉발된 2008년의 이들 금융기관 CEPO의 평균보수는 2,070만 달러로, CEO의 평균 보수액이 가장 높았던 2007년 2,740만 달러와 비교해 크게 차이가 나지 않는다. 8대 금융기관 중 씨티그룹(Citigroup), 어메리칸 인터내셔널 그룹(American International Group), JP 모건 체이스(JP Morgan Chase)는 오히려 CEO 보수가 증가했다. 글로벌 금융위기 직후 치러진 대통령 선거에서 민주당 후보였던 오바마(Barack H. Obama) 대통령은 부부합산 기준으로 25만 달러이상의 가구에 대해 증세를 공약했다. 가구소득이 25만 달러면 고소득자란 이야기다. 경영에 실패한 금융기관 CEO에 지급된 보수는 천문학적 숫자였다.

|