| |

|

|

| ▲ 이원우 기자 |

서울시립교향악단(서울시향) 사태가 숨 가쁘게 돌아가고 있다.

‘정명훈 예술감독(62)이 오히려 예전보다 좋은 조건으로 재계약 한다’는 전망이 일각에서 나왔던 게 지난 28일 개최된 서울시향 조찬 이사회 직전까지의 상황이었다. 그 전망이 무색하게도 29일 정 감독은 예술감독 사퇴 의사를 표명했다.

정 감독이 29일 직원들에게 보낸 편지는 1년 동안 시향에 불어 닥친 폭풍을 지켜본 시민들을 생각에 잠기게 만든다. "제가 여러분의 음악감독으로서의 일을 계속할 수 없다는 것이 너무나 유감스럽다"고 말문을 연 정 감독은 “제게 음악보다 중요한 게 한 가지 있으니 그것은 인간애이며, 이 인간애 문제가 해결될 때까지는 여러분과 함께 음악을 계속하는 것은 불가능하다"고 말했다.

이른바 ‘박현정 사태’에 대해서는 “결국에는 진실이 밝혀질 것”이라는 입장을 밝혔다. “(서울시향의 업적이) 한 사람의 거짓말에 의해 무색하게 되어 가슴이 아프다”라고 말한 걸 보면 정명훈 감독은 박현정 전 대표가 거짓말을 하고 있다고 믿는 것 같다. 그는 일련의 사태에 대해 “지금 발생하고 있고, 발생했던 일들은 문명화된 사회에서 용인되는 수준을 훨씬 넘은 박해였다”고 표현하기도 했다.

서로 간의 주장이 다른 부분은 수사과정을 통해서 밝혀가면 될 일이다. 다만 이 시점에서 정 감독이 과연 ‘문명화된 사회에서 용인되는 수준'이라는 표현을 사용하는 게 적절한지를 따져보는 건 의미가 있을 것 같다.

| |

|

|

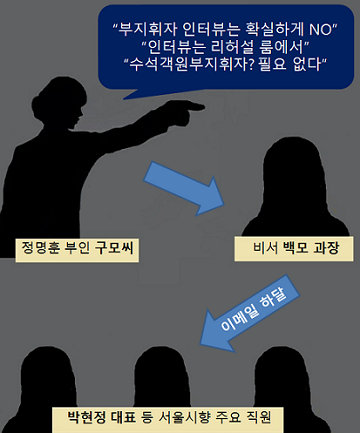

| ▲ 해외에 체류하는 일이 잦은 구 씨는 주로 전화나 이메일을 통해 ‘지시사항’을 전달했다. 구 씨가 정명훈 예술감독의 비서인 백모 과장에게 내용을 전하면 백모 과장이 그 지시사항을 서울시향 박현정 대표이사 이하 주요 직원들에게 이메일로 하달해 실무에 반영하는 식이었다. /일러스트=미디어펜 |

앞선 28일자로 단독 보도된 기사 ‘서울시향, 정명훈 부인 '사모님 경영'…박현정도 당했다?’에 의하면 정명훈 감독의 부인인 구 모씨(67)가 보여준 ‘사모님 경영’이야말로 문명화된 사회에서 용인되는 수준을 훌쩍 넘고 있는 게 아닌가 싶은 것이다.

구 씨는 정 감독의 비서인 백모 과장(39)에게 ‘사모님 지시사항’을 수시로 전달하며 시향 경영에 직접적인 영향력을 행사했다. 구 씨가 백 과장에게 내용을 지시하면 백 과장이 그 지시사항을 서울시향 박현정 대표이사 이하 주요 직원들에게 이메일로 하달해 실무에 반영하는 식이었다.

단독 입수된 11건의 이메일에서 보여준 구 씨의 업무 개입은 상상을 초월하는 수준이다. 구 씨는 부지휘자를 인터뷰에 참여시키는 문제부터 정 감독의 인터뷰 장소나 트위터 민원에 대해서까지 세부적으로 개입하고 있었다.

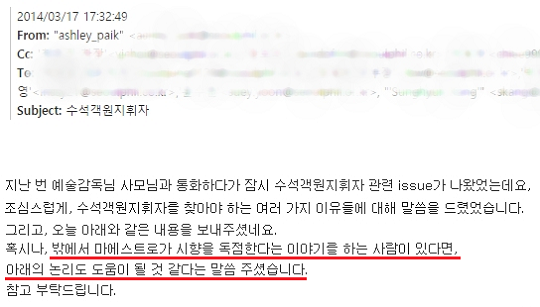

또한 구 씨는 객원수석부지휘자가 필요하다는 시향 내부의 의견을 묵살했을 뿐 아니라 오히려 ‘왜 수석객원지휘자를 찾을 필요가 없는지’에 대한 논리를 백 과장에게 전달하기도 했다. 이런 개입이 과연 문명화된 사회에서 용인 가능한 방식인가?

| |

|

|

| ▲ 구 모씨가 백 과장(ashley paik)에게 하달한 지시사항을 백 과장이 서울시향 주요 직원들에게 전달한 이메일(캡쳐). 내용에 따르면 구 씨는 수석객원지휘자를 찾아 정 감독의 후진을 양성해야 한다는 서울시향 내부의 의견을 묵살했다. 그러면서 오히려 ‘왜 수석객원지휘자를 찾을 필요가 없는지’에 대한 논리를 백 과장을 통해 전달했다. |

세계적인 명성과 인맥을 가지고 있는 정명훈 감독의 후광은 오히려 서울시향 문제가 이렇게까지 심하게 곪을 수밖에 없었던 요인으로 작용했다. 정 감독과 가깝게 지내는 걸 그저 ‘영광’으로 생각할 따름일 기자들은 사태 초반부터 철저히 정 감독과 (익명의) 시향 직원들 편에 서서 박현정 전 대표를 ‘마녀’로 만드는 데 앞장섰던 것이다. 평소 인권의 소중함을 소리 높여 외치던 그 누구도 박 전 대표의 목소리에 귀 기울이지 않았다. 이 과정의 어디에 인간애가 있고 문명화가 있단 말인가.

뛰어난 예술가에게 대중들이 관대한 잣대를 적용하는 건 그리 이상한 일이 아니다. 하지만 그 관대함은 위법과 탈법, 그리고 거짓 앞에서는 단호하게 멈춰져야 한다. 정 감독과 그 주변 인물들에 의해 가려진 진실이 남김없이 밝혀지는 그 순간에야말로 정 감독이 표현한 ‘인간애’와 ‘문명화’는 비로소 구현될 것이다. [미디어펜=이원우 기자]