| |

|

|

| ▲ 이원우 기자 |

“요즘 세상에 간첩이 어디 있습니까?”

안철수 의원의 발언으로 알려진 이 문장은 사실 출처가 분명치 않다. 안 의원의 부친 안영모 부산 범천의원 원장이 2012년 4월 한 언론과 인터뷰를 하면서 불거진 문장이다(원래 단어는 ‘간첩’이 아니라 ‘빨갱이’였다). 작년 9월5일 안철수는 저런 말을 한 적이 없다고 굳이 정정을 하기도 했다.

간보기의 달인 안철수 선생께서 “간첩은 없다고 한 적이 없다”고 하셨다면 간첩은 있는 것인가 없는 것인가? 사실 안 선생이 이 말씀을 진짜 했는지 아닌지가 중요한 건 아닐지 모른다. 저 문장 하나가 우리 사회에 존재하는 간첩과 종북에 대한 무관심을 잘 대변했다는 게 실은 더 결정적이다.

호부호형(呼父呼兄)을 못한 홍길동이 울고 갈 기세로 종북(從北)이라는 말 잘못 썼다간 수천 만 원을 물어내야 하는 분위기가 됐지만, 지금 한국인들은 도저히 저 단어를 쓰지 않고는 표현이 불가능한 사람들을 목도하고 있다.

북한의 기념일에 날짜를 맞춰 원정출산을 하러 간 황선의 종북적 행각이 알려진 건 사실 처음이 아니다. 2012년 초 한나라당의 ‘저격수’ 전여옥 前의원과의 언쟁으로도 한 차례 화제가 된 바 있다. 오늘자 TV조선은 ‘수령님은 영원히 우리와 함께’란 북한 교향곡 무대에 등장한 신은미의 행보를 보도하기도 했다. 이런 이들을 종북이라 부르지 않는다면 도대체 뭐라고 해야 할까. 이 단어도 사실 너무 젠틀한 것이다.

| |

|

|

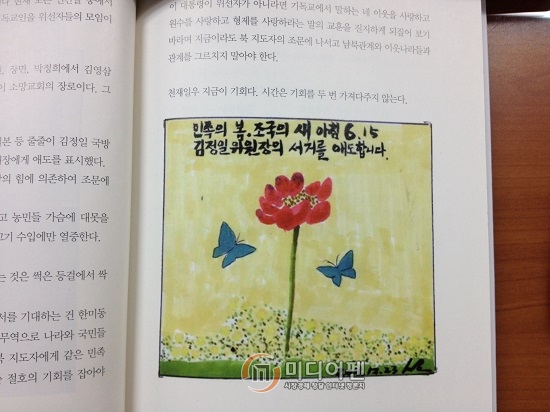

| ▲ 정설교 '내리사랑' 中 |

문제는 여기에서 그치지 않는다. 종북은 생각보다 많이, 그리고 가까이 있다. 얼마나 가까이 있느냐고? 서울 지하철을 타고 시청역으로 가 보자. 5번 출구로 나오면 옛 시청건물을 고쳐 쓰는 ‘서울도서관’이 나온다. 도서검색 서비스를 통해 정설교 시인의 ‘내리사랑’이라는 책을 대출해 보자(811.7 2013-2003). 격조 높은 시와 그림이 공존하는 이 책에는 김정일의 사망을 ‘애도’하는 내용이 등장한다.

“민족의 봄, 조국의 새 아침 6‧15 … 김정일 위원장의 서거를 애도합니다.”

세 권까지 빌리실 수 있으니 ‘펜타곤의 잠 못 이루는 밤’ ‘미국은 왜 북한을 두려워하는가’와 같은 책에도 관심을 가져보시길. 이런 책이 ‘자유’의 방패 뒤에서 제한 없이 거래되는 것, 세금으로 운영되는 서울도서관에까지 진출하는 것이 대한민국의 현주소다. 시청 한복판에서 김일성 만세를 외칠 수 있어야 민주주의라고 누군가는 말했다지만 그 꿈은 이미 실현된 것이다.

이런 가운데 3일 치러진 탈북 여성 이순실, 김정아, 송지영 3인방의 기자회견은 아프다 못해 처절하게 다가온다.

“나는 내 남편에게 늘 유언 같은 말을 한다. 언제든지 내가 죽으면 화장해서 재를 뿌리지 말고 나무 밑에 묻어 달라고. 왜냐고? 그 잿가루가 바람에 날려 떠돌다가 북한으로 갈까봐…. 나는 죽어서도 가기 싫은 곳이 북한이고 다시는 지옥 같은 북한에서 살기조차 싫다.”

3인의 기자회견이 슬픈 것은 이들이 북한의 참상을 환기시켰기 때문만은 아니다. 나는 이들 3인이 황선과 신은미에게 ‘맞장대결 콘서트’를 제안했다는 사실이 더 슬프다. 이렇게 같은 수준으로 내려가야만 한다는 현실이 너무 처절하다.

이들이 뭐가 아쉬워서 황선과 신은미 같은 인종들을 마주하고 싶겠는가? 그래도 어쩔 수 없는 것이다. 이 인종들이 ‘토크문화콘서트’라는 이름을 달고 공연을 하면 관객들이 제법 들어차고 현직 국회의원도 들르는 게 현실이니까. 이 현실이야말로 탈북 여성들을 어쩔 수 없이 ‘같은 장단’에 맞추도록 만든 것이다.

종북은 문화도 신념도 아니다. 이런 것부터 하나하나 설명할 시간은 우리에게 없기에, 누군가는 그 광기의 장단에 박자라도 맞춰야겠다고 결론을 내려야만 했다. 그런 기묘한 ‘요즘 세상’에 우리는 살고 있는 것이다. [미디어펜=이원우 기자]