| |

|

|

| ▲ 조성일 경제진화연구회 청년위원 |

영화 ‘국제시장’의 흥행세가 가파르다. 늘어난 관객 수만큼 논란도 점차 거세지고 있다. 허지웅의 ‘토 나온다’ 발언은 여론의 질타를 받았지만. 진보언론을 중심으로 한 때리기는 멈추지 않는다.

비슷해 보이지만 비판의 흐름에 미묘한 변화가 보인다. 초기엔 6.70년대를 다룬 영화가 정치의식이 없다는 내용이었다가 핀트를 잘못 잡았다고 판단했는지 영화는 정치색이 없지만 보수언론들이 영화를 의도적으로 띄우고 있다고 비판하다가 영화는 영화로만 봐야 한다며 말을 바꾸고 있다. 정치의식이 없다는 초기의 비판은 사라졌다. 박 대통령이 국제시장을 두고 ‘나라 사랑해야 한다’고 발언한 점을 들며 정치인들까지 영화를 띄우고 있다고 볼멘소리를 낸다.

솔직히 말하자. 진보의 국제시장에 대한 과민반응은 이 영화가 사회의 보수화에 기여할 것이라는 노파심 때문이다. 때문에 영화가 보수영화라는 주장도 보수영화가 아니라는 주장 모두 진보 측에서만 요란하다. 반면 보수는 한 번도 이 영화에 정치색을 씌운 적이 없다. 박 대통령처럼 조용히 애국을 말할 뿐이다.

흥남철수의 생존자 문재인의 영화평 그대로 “애국은 진보-보수를 뛰어넘는 가치”라고 말했지만 진보에게서 애국을 봤다는 말은 들리지 않는다. 그들의 신경은 보수가 영화에 정치색을 칠해 정치적으로 유리한 입지를 조성할 것이라는 두려움밖에 없는 것 같다. 그래서 좌파평론가들은 연일 영화에 정부비판이 없다며 때리기에 바쁘고 진보언론이 맞장구쳤다.

| |

|

|

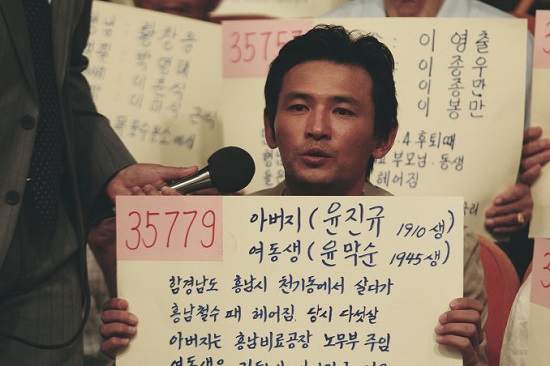

| ▲ 영화 국제시장의 한 장면 |

이런 좌파진영의 총공세의 저변에는 박정희 콤플렉스가 깔려있다. 자신들은 박정희 같은 대통령을 갖지 못한데 대한 열등감이다. 선거 때마다 패배하는 이유도 박정희 향수 영향이라고 생각한다. 이런 콤플렉스는 박정희는 무조건 까는 것만이 정의라는 그들만의 고정관념을 만들었다. 6.70년대를 다룬 영화 <국제시장>에 박정희가 등장하지 않으니 기대했던 뭔가가 무너진 느낌일 것이다.

자신들의 만든 정치색 짙은 영화 <변호인>의 흥행으로 노무현 향수를 이어나가고자 했던 그들의 전략은 내가 그러니 남도 그럴 것이라는 생각에 국제시장도 정치색이 짙을 것이라고 단정 짓게 된다. 이들의 노파심은 계속된다. 좌파 영화계가 독점한 스크린권력을 국제시장을 통해 빼앗기지 않을까 하는 불안도 계속되고 있다.

근현대가 배경인 영화는 무조건 정부를 까야 한다는 그들만의 고정관념 속에서 이 영화는 서민들의 이야기만 하고 있으니 그들의 입장에서는 당연히 해야 할 것을 하지 않은 것처럼 보일만도 하다. 착각도 유분수다. 박정희 빠와 까만 있다고 여기는 흑백논리다. 그런 그들이 시장에서 예상과 다른 호평에 어리둥절해 하는 모습도 지금 그대로다.

| |

|

|

| ▲ 영화 국제시장의 한 장면 |

이런 갈등에 묻혀 드러나지 않지만 더 심각한 것은 세대갈등조장이다. 진보진영은 경기불황과 취업난에 지친 젊은 세대들에게 윗세대 책임론을 언급하며 계급논리를 주입하고 있다. 이제껏 너희들이 지금 고단한 것은 윗세대들의 책임이라고 가르치고 그들의 일정한 정치성향을 보이는 것을 들며 그러니 너희는 진보를 지지해야 한다고 호소하는 전략은 꽤 재미를 봤다. 그런 와중에 국제시장이 등장하여 윗세대들의 헌신을 말하며세대간 화합을 말하는 방식은 그들에게는 질겁할 만하다.

한 진보평론가는 이 영화가 주인공이 “그 힘든 일을 자식세대가 아닌 우리가 겪어서 그나마 다행”이라는 말이 “우리들의 희생으로 너희가 이만큼 살 수 있게 되었다“고 말하는 듯 하여 불편하다고 말한다. 그들의 진심이 드러나는 대목이다. 주위에 어르신 누구라도 그런 말을 직접 입에 올리면 꼰대취급을 받는 게 현실이다. 그러나 젊은 세대가 영화를 매게로 윗세대들의 희생을 먼저 말해주고 다가섰기에 감동으로 다가온다.

그래서 관객들은 영화를 보며 윗세대들의 고통을 이해하고 그들의 희생에 감사해 한다. 오늘도 국제시장 객석은 가득 찰 것이고, 세대 간의 벽을 허물 것이다. /조성일 경제진화연구회 청년위원