| |

|

|

| ▲ 황근 선문대 교수 |

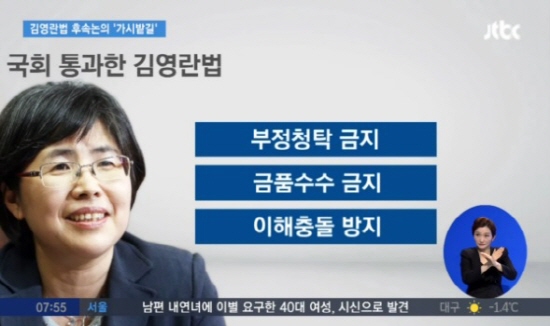

말 많았던 ‘김영란 법’이 국회에서 통과되었다. 정부 녹을 먹는 공직자는 물론이고 그렇지 않은 언론인, 사립학교 교직원들까지 그 대상이다. 김영란 법에 따르면 내년 9월부터는 누구에게도 3만원이상 되는 밥 얻어먹어선 안되고, 제자들이 보내온 명절선물도 돌려보내야 한다. 그야말로 ‘인정사정 볼 것 없이’ 재미없게 살아야 한다.

무슨 공권력 한번 가져 본 적 없고 부정입학이라도 시킬 수 있는 학교 보직한번 해보지 못한 서생이 무슨 뇌물을 받을 수 있을지 도대체 의문이다. 그런데 이보다 더 기분 나쁜 건 범죄 가능성이 있는 감시대상으로 법으로 규정되었다는 것이다.

물론 ‘그런 짓 하지 않으면 된다’고 반문할지 모르지만 그 대상이 되었다는 자체가 기분 나쁜 일이다. 마치 시외버스 검문소에서 검문하러 올라 온 경찰이나 헌병이 빙 둘러보고 나만 꼭 집어 신분증 보자고 할 때 느꼈던 더러운 기분 같다. ‘척 보니까 네가 범죄하고 도망 다니는 놈 같아!’라고 말하는 것 느낌말이다.

이처럼 법리 문제를 떠나 정서적으로 기분 나쁜 법이 처음은 아니다. 1997 제정되었던 ‘청소년보호법’은 청소년들이 접촉하거나 볼 수 있는 오만 것들을 ‘청소년 유해환경’으로 지정하였다.

유흥업소, 숙박업소는 물론이고 모든 대중예술과 언론매체들까지 포함시켰다. 때문에 ‘청소년보호법’은 청소년에게 유해할 가능성이 있다는 정말 애매한 이유로 모든 것을 규제하고 처벌할 수 있었고, 청소년보호위원회는 정말 무서울 것이 없는 무소불위 기구였었다.

| |

|

|

| ▲ 김영란법 국회 본회 통과. /JTBC 캡처 |

뿐만 아니라 2000년대 초반에 제정되어 아직도 존속하고 있는 ‘성매매방지법’ 역시 모든 남성들을 성추행 혹은 성폭행 예비범죄자로 만들어 놓았다. ‘고의성이 없더라도 피해자가 성적 수치심을 느꼈다면 무조건 성추행’으로 규정해, ‘못생기고 못난 놈’은 그 흔한 프로포즈 조차 할 수 없게 만든 법이다.

이 두 법과 이번에 제정된 ‘김영란 법’은 공통점이 있다. 그것은 법에 포함된 규제 대상들을 범죄 가능성이 높은 요주의 대상으로 규정하고 있다는 것이다. 더구나 그 대상이 특정화된 소수가 아니라 포괄적 다수라는 것이다.

때문에 이 법들은 ‘선한 자와 악한 자’ ‘강한 자와 약한 자’로 구분하는 전형적인 도덕적 이분법 구도를 전제하고 있다. 그래서 민주주의 국가에서 경계해야 될 ‘법 우월주의’에 입각해 있다는 것이다. 그리고 이 논리가 사회를 지배하면 전체주의의 토대가 될 수 있다.

인류역사를 살펴보면, 선악의 논리는 사회 변혁기에 성행하였다. 대표적인 경우가 프랑스혁명기다. 프랑스 혁명 직후 권력을 장악한 로베스삐에르를 비롯한 강경파들은 반혁명 척결 대상자를 ‘선악의 논리’로 분류하였다. 그 수단은 법률가와 의사의 전문지식이었다.

즉, ‘선한 자와 범법자’를 법률적으로 추출하고, 의학적으로 ‘정상인과 비정상인’을 구분하였다. 여기에 그치지 않고 신체적 정상여부 뿐 아니라 정신적 정상여부도 판단하였다. 미셀 푸코(Michael Foucault)는 그것은 광기라고 표현하였다. 그리고 현대 자본주의 사회에서 의사와 법률가가 권력을 장악하게 된 계기를 이때부터라고 보고 있다.

| |

|

|

| ▲ 과잉입법·위헌 논란에도 불구하고 김영란 법이 국회 본회의를 통과했다. /사진=연합뉴스 |

지금 우리 사회를 보면 마치 그런 광기를 보고 있는 것 같다. 세월호 참사를 거치면서 공권력뿐만 아니라 언론인, 교육인 들까지 힘 좀 쓴다는 사람들은 모두 비정상적인 인격파탄자로 몰아가는 광기가 보인다. 또 조현아 사건에서 보듯이 돈 좀 있다는 사람들은 모두 지배욕에 매몰된 성격파탄자라는 생각이 우리 사회에 만연되고 있는 것이다.

위헌 소지도 많고 경찰과 권력의 권한 남용 가능성이 높은 김영란 법이 국회에서 무난히 통과되었다. 지금 우리사회가 ‘선악 이분법’이라는 광기가 지배하고 있는 것은 아닌지 심히 고민되는 부분이다.

이제 제자들이 사는 3만원 넘는 삼겹살안주에 소주 한잔하기도 힘들 것 같고, 주위 눈 무서워서 좋은 넥타이 받았다고 자랑삼아 하고 다니기 힘들 것 같다. 또 ‘저놈이 혹시 누구에게 뭐 받아먹지 않나?’하고 유심히 살펴보아야 하는 상호감시사회가 될 지도 모른다.

1-2명의 간수가 수백 명의 죄수들을 완벽히 통제·감시했다던 콩트의 ‘원형감옥(panopticon)’같은 사회가 될지도 모르겠다. 최소한 ‘네가 뭐 해 먹었지?’라고 서로 분탕질하는 불신지옥이 되지는 말아야겠다. /황근 선문대 교수