| |

|

|

| ▲ 이원우 기자 |

5월 19일, 혹은 5·19.

4·19도 5·16도 아니지만 뭔가 그와 비슷한 어감을 자아내는 이 날이 어떤 의미를 띠고 있는지 아는 사람은 몇 명쯤일까.

2015년 5월 19일은 박근혜 대통령이 ‘해경 해체’를 선언한지 1년이 되는 날이다. 그리고 이제 세월호 이슈는 거의 완벽하게 정치 이슈가 되어버렸다. 한국 현대사에서 4·19에 무게를 두는 사람들과 5·16에 무게를 두는 사람들 사이에서 표류하고 있는 것이다.

대다수의 무관심 속에서 해체선언 1년을 맞은 해양경찰의 현재 상황은 어정쩡하다. 한때 경찰이라 불렸던 그들의 조직명은 국민안전처 소속 ‘해양경비안전본부’가 됐다. 본부인원은 426명에서 257명으로 40% 가까이 줄어들었지만 업무량에는 큰 변화가 없다.

사람이 줄어든 것보다 더 큰 타격은 그들의 ‘명예’가 손상을 입었다는 점이다. 조직원들은 여전히 경찰관 신분으로 활동하고 있다. 다만 조직 명칭에서만 경찰이라는 단어가 빠져있다. 경찰들의 집합인데 경찰이 아닌 기이한 상황이다. 해경의 사정을 잘 아는 어느 관계자는 “이빨과 발톱을 뺀 호랑이에게 가죽만 걸치게 하고 사냥은 하던 대로 계속 하라는 꼴”이라며 한탄했다.

| |

|

|

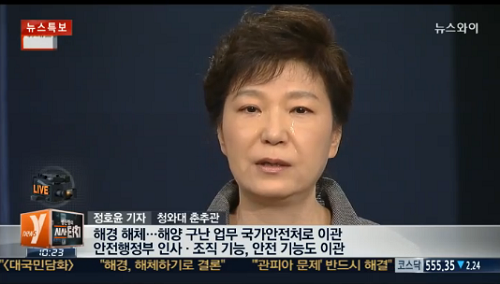

| ▲ 2014년 5월 19일 '해경 해체'를 선언한 박근혜 대통령 /사진=연합뉴스TV 캡쳐 |

한국의 해경조직은 해양 안보, 특히 NLL(북방한계선) 주변의 안보를 담당한다는 측면에서 다분히 군(軍)의 성격을 겸한다. 2010년 천안함 폭침 때 승조원 104명중 58명을 구조한 것도 해경이었지만 그 사실을 기억하는 사람은 많지 않다. 명예밖엔 줄 게 없는 그들에게 ‘해체’라는 벌을 줬던 1년 전 정부의 선택은 과연 온당했을까.

세월호 참사 당시의 해경이 이런 대접을 받을 정도로 무능했는지에 대해서도 이견이 많다. 참사의 원인을 밝히기 위해 바다에까지 뛰어 들어가며 8개월간 취재한 이동욱 기자의 책 ‘연속변침’은 오히려 “해경의 구조가 성공적”이었다고 단언한다. 사고 직후 선체 밖으로 나온 172명 전원을 50분 동안 성공적으로 구조한 것은 해경이었다. 완벽하지 않았을 뿐이다. 우리 중 누가 완벽해서 그들에게 책임을 전가할 수 있을까.

이동욱 기자는 감사원과 검찰이 ‘해경의 실책’이라는 결론을 먼저 정해놓고 진실을 무시한 채 끼워 맞추기식 조사와 수사를 계속했다고 지적한다. 여기에 언론과 방송이 그들의 발표를 비판 없이 보도하며 해경을 ‘범죄자’로 몰았다는 것이다. 대통령의 선언 이후 정확히 6개월이 지난 11월 19일, 해경이 역사 속으로 침몰해 버린 것 또한 ‘재난’이라고 그는 말하고 있다.

해체선언 1년을 맞은 지금, 그들을 위해 소심한 변명이나마 해줄 수 있는 사람도 이젠 거의 남지 않았다. 4·19도 5·16도 아닌 이 날의 무거운 의미도 결국엔 기억의 저편으로 흩어져 버리고 말 것이다. [미디어펜=이원우 기자]