| |

|

|

| ▲ 이원우 기자 |

한 언론사가 주최한 6‧10 민주항쟁 28주년 기념 좌담회에 다녀왔다. 민주화 주역으로 평가받는 소위 486세대(혹은 386세대)에 관해 얘기해보는 자리였다. 패널은 실제 486세대 2명, 후배 세대 2명이 참석하는 형태로 이뤄졌다.

패널들 공히 인정하는 것은 386세대가 일궈낸 민주화의 성과 그 자체였다. 하지만 아무것도 없는 무주공산에 386세대가 갑자기 등장해 기존에 존재하지 않았던 민주화를 이뤄낸 것은 아니다.

386들이 주장했던 민주화는 80년대의 ‘경제성장’이 있었기 때문에 비로소 역사의 스포트라이트를 받을 수 있었다. 80년대의 한가운데였던 1985년 대한민국의 경제성장률은 7%, 86년엔 12.9%였다. 반면 1985년 5백억 달러 수준이던 외채는 88년 321억 달러로 줄어들었다.

일자리는 갈수록 늘어났고 가난에서 벗어나는 국민들이 점점 많아졌다. 이들은 점차 권위주의 정권이 안고 있는 여러 가지 문제에 대해 인지하기 시작했다. 바로 이러한 토양 위에서 386세대의 요구가 시대적인 공명(共鳴)을 이룬 것이다. 독특하게도 386세대는 그들이 이 악물고 싸웠던 전두환 정권으로부터 ‘수혜’를 입기도 했던 것이다.

흥미로운 것은 386세대의 입체성이 현재까지 이어지고 있다는 점이다. 이는 386세대가 전 세계 어느 ‘혁명의 주역’과도 달리 권력 획득에 성공했다고 하는 특성에서 기인한다. 보통 혁명을 일으킨 세력은 단발적인 메시지를 던지고 사라져 버리거나 잠깐 동안의 전성기를 누리다 소멸되는 것이 대부분인 반면 386세대들은 여전히 역사의 전면에서 활약하고 있다.

근 20년 가까운 시간동안 권력의 중심부를 맴돌다 보니 386들에겐 선민의식 비슷한 게 생겨나기 시작했다. 때때로 드러나는 그들의 미묘한 권위주의적 태도는 언제까지나 세상이 그들 자신을 중심으로 돌아간다고 믿는 감정에서 기인한다. 그런 한편 자신들이 젊은 시절에 고난을 겪은 경험에 대해서는 여전히 피해의식을 가지고 있기도 하다.

선민의식과 피해의식. 이 모순된 두 가지 감정을 한 번에 포섭할 수 있는 단어는 ‘주인공 신드롬’이다. 즉, 386세대는 스스로의 독특한 고난과 업적을 바탕으로 ‘언제나 그들 자신이 주인공이 돼야만 하는 버릇’을 버리지 못하고 있다는 점이다.

| |

|

|

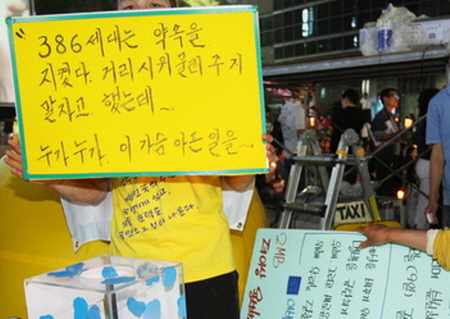

| ▲ 386세대는 스스로의 독특한 고난과 업적을 바탕으로 ‘언제나 그들 자신이 주인공이 돼야만 하는 버릇’을 버리지 못하고 있다. 청년세대의 관점에서 50대가 되어서도 여전히 주인공이고 청춘이어야 한다는 듯한 386세대의 모습은 그저 기득권의 또 다른 형태일 뿐이다. /사진=연합뉴스 |

청년세대의 관점에서 50대가 되어서도 여전히 주인공이고 청춘이어야 한다는 듯한 386세대의 모습은 그저 기득권의 또 다른 형태일 뿐이다. 바로 이러한 이유 때문에 ‘역사상 가장 이념적인’ 386세대에 대한 좌담회는 세대론으로 이어질 수밖에 없었다. 즉, 언제 386이 후배들에게 주인공 자리를 물려주고 역사의 무대에서 퇴장하느냐의 문제였다.

저출산 고령화로 내달리고 있는 인구구조는 한국의 미래를 상당히 어둡게 만들고 있다. 청년세대는 수적으로 많지도 않을뿐더러 열심히 노력해도 성과가 잘 나오지 않는 느낌을 받기 쉬운 기묘한 시대를 살고 있다. 이미 현재의 20대들은 대학교에 입학하자마자 취업을 준비하기 시작한다. 형이상학적인 것에 ‘낭비’할 시간이 없다는 걸 본능적으로 깨닫고 있기 때문이다. 역사상 가장 현실적인 현재의 청년들은 어쩌면 386세대의 반대말 같은 존재인지도 모른다.

386들은 우울한 표정을 짓고 있는 청년들에게 ‘그렇게 힘들면 왜 연대하지 않느냐’고 종종 묻곤 하지만 지금은 80년대와 달라도 너무 다른 시대다. ‘너와 나’가 쉽게 연대할 수 있을 만큼 삶의 방식이 상대적으로 단순했던 그때완 달리 지금은 너무도 많은 정보와 너무도 많은 인생의 항로가 복잡하게 교차되고 있기 때문이다.

하나의 관점, 하나의 단어로 청년세대를 묶어서 바라보려는 것부터가 386세대의 시대착오적 발상일 수 있다. 386을 포함한 기성세대 정치인들은 ‘청년들에게 일자리를 많이 마련해줘야 한다’고 말하곤 하지만, 청년을 그렇게 ‘만들어진 일자리를 받아야 하는 수동적 존재’로 바라보는 자체가 편협한 관점이다. 청년들에게도 사상적인 독립을 해야 할 책임은 있겠으나 기득권이 청년들에게 ‘주인공’의 자리를 얼마나 넘겨줄 생각이 있느냐가 사실은 관건인지 모른다는 의미다.

지금까지 좌우 논쟁으로 극심한 몸살을 앓았던 대한민국은 이제 수평으로 그어진 또 하나의 축, 그러니까 세대를 중심으로 한 ‘상하 논쟁’에 돌입하게 될 확률이 높다. 1987년 6월 10일의 민주항쟁이 한 세대를 통과하면서 비로소 새로운 국면을 맞이하고 있는 것이다. [미디어펜=이원우 기자]