| |

|

|

| ▲ 황근 선문대 교수 |

미디어는 ‘야누스의 두 얼굴’을 가지고 있다. 한 쪽 얼굴은 미디어가 시청자의 눈과 귀가 되어 정치적·사회적 역할에 충실해야 한다는 것이고, 다른 얼굴은 미디어상품을 팔아 이윤을 추구해야 하는 미디어 기업이라는 것이다.

이 두 얼굴은 상반된 형상이지만 어느 한쪽만 가지고 생존할 수 없는 ‘샴 쌍둥이’ 같다. 올바른 정보를 제공해야 하는 미디어들도 재정적으로 불안정하게 되면 정치적·상업적 압력으로부터 결국 자유롭지 못하기 때문이다. 내용에 미치는 영향이나 시청자들의 미디어 접근을 방해한다는 우려에도 불구하고 상업광고가 허용되는 이유도 여기에 있다.

광고가 시청자들에게 다양한 상품정보를 제공하고 합리적 소비행위를 유도한다는 주장은 다분히 상업광고를 합리화하기 위해 만든 명분에 더 가깝다.

최근 인터넷과 모바일 매체들이 ‘4대 광고매체’로 인식되어온 신문·TV·라디오·잡지 광고시장을 마치 쓰나미처럼 쓸어 담아가고 있다. 이미 인터넷 광고는 지상파방송 광고매출규모를 넘어섰고, 모바일 광고는 무서운 속도로 급성장하고 있다. 위기의식을 느낀 지상파방송사들은 한류니 공익이니 하는 명분을 내걸고 광고를 안 빼앗기려고 안간힘을 쓰고 있다.

| |

|

|

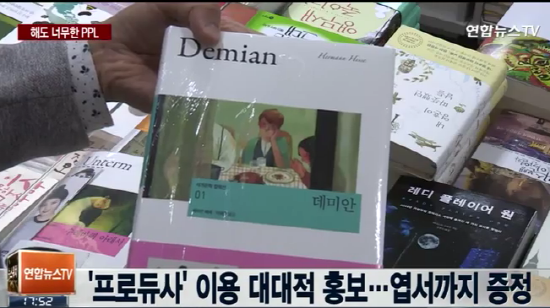

| ▲ 드라마 프로듀사 PPL 장면./사진=KBS 프로듀사 캡쳐 |

그러다 보니 규제를 거의 받지 않는 인터넷·모바일과 규제가 대폭 완화된 지상파방송까지 시청자들은 광고홍수 속에 빠지게 만드는 느낌이다. 프로그램을 방송하기 위한 광고가 아니라 광고를 보게 하려고 프로그램이 제공되는 ‘수용자 상품화(audience commodity)’현상이 심화되고 있는 것이다. 특히 양적으로는 늘어난 것도 문제지만 시청자들이 피해갈 수 없도록 요소요소에 광고를 끼워 넣는 매체접근전략도 점점 교묘해지고 있다.

이처럼 광고가 넘쳐나는 시대라 하더라도 미디어들이 넘어서는 안될 마지막 금도는 있다. 그것은 ‘광고와 정보’를 명확히 구별해서 제공하는 것이다. 실제 방송법 제73조에는 ‘방송광고와 방송프로그램이 혼동되지 않도록 명확히 구분’하도록 규정하고 있다. 그렇지만 규제가 대폭 완화된 간접광고(PPL)과 가상광고들은 프로그램과 광고 구분을 더욱 어렵게 만들고 있다. 또한 인기를 끌고 있는 많은 드라마들이 PPL로 도배되었다고 비판받고 있다.

그 이면에는 편법광고계약이 작동하고 있다. 대형 광고주들의 경우, 특정 드라마·예능프로그램과 광고 계약 시 ‘프로그램광고 + 간접광고 + 협찬광고’ 등을 결합하는 것이다. 이를 통해 광고주가 프로그램 내용 중에 자사제품의 노출횟수·노출상황까지 계약에 포함시키는 것이다. 마치 영화 ‘트루먼 쇼’처럼 광고를 위해 프로그램이 기획되고 제작되고 있는 것이다. 물론 제작비 부족에 시달리는 제작사(특히 외주제작사)들의 입장에서는 ‘울며 겨자 먹기 식’으로 이를 받아들이지 않을 수 없는 상황이다.

| |

|

|

| ▲ 드라마 프로듀사 PPL 논란./KBS 프로듀사 캡쳐 |

또 다른 편법은 일부 정보프로그램들에서 나타난다. 최근 종편채널들을 중심으로 인기를 모으고 있는 건강정보프로그램들은 현행법상 방송광고가 금지되어 있는 의사·한의사들의 편법 광고의 온상이 되고 있다. 일부 언론에 보도된 바 있는 것처럼, 이 프로그램 출연자들은 출연료를 받는 게 아니라 도리어 프로그램제작비를 협찬하고 있다.

그러면서 자신이 소속된 병원이나 자신의 이름으로 출품된 건강보조식품들을 간접광고하고 있는 것이다. 실제 홈쇼핑채널에서 자기 이름이 붙은 요거트를 판매하고 있는 한 의사는 다른 정보프로그램에 출연해서 요거트가 메르스 예방에 좋다는 식의 방송을 하고 있다.

그렇지만 더 심각한 것은 인터넷 검색광고다. 방송매체와 달리 인터넷 광고는 형식·내용·횟수 심지어 가격 등에 있어 거의 규제를 받지 않고 있다. 때문에 방송매체들에 비해 광고영업에 있어 매우 자유롭다. 가장 큰 문제는 ‘검색광고’에 있다. 인터넷 포털사들이 제공하는 검색결과에는 자연스럽게 검색된 ‘자연검색’ 뿐 아니라 사업자들로부터 대가를 받고 상위 검색결과에 포함된 ‘검색광고’들이 섞여 있다. 그렇지만 대부분의 이용자들은 이러한 사실을 거의 모르고 있다.

때문에 2013년 미국 FTC(연방거래위원회)는 ‘자연검색과 검색광고는 배경색·음영처리를 달리하고, 문자로도 명시적이고 명료하게 광고라는 사실을 해당광고에 근접한 위치에 충분히 크게 잘 보이게 할 것’을 권유하고, 이를 위반하면 FTC법 제5조에 규정된 ‘기만행위(deceptive practice)’가 될 수 있다고 결정한 바 있다.

하지만 우리나라 인터넷 포털들은 ‘파워링크’ ‘비즈 사이트’ ‘프리미엄 링크’ ‘스페셜 링크’ 같은 광고라고 생각되지 않도록 애매한 표현을 사용해 검색결과 최상단에 배열하고 있다. 미국의 FTC 규정대로 하면 분명한 ‘기만행위’임에 틀림없다.

이처럼 정보나 프로그램과 뒤섞인 편법광고행위들이 급증하고 있음에도 불구하고 정부나 규제기구들은 수수방관하고 있다. 매체 간 광고 경쟁이 심화되면서 재원압박이 심해지고 있는 것은 사실이다. 때문에 광고규제를 완화하는 것이 불가피한 일 일수도 있다.

그렇지만 ‘광고와 정보’가 명확히 구별되어야 한다는 최후의 ‘마지노선’ 마저 무너져서는 안 될 것이다. 그렇게 되면 미디어는 더 이상 국민들의 눈도 귀도 아닌 ‘찌라시 광고지’로 도배된 쓰레기통일 뿐이다. 무엇보다 정부의 규제도 중요하지만 방송사나 인터넷 매체들의 윤리적 각성이 요구된다. /황근 선문대 교수