[미디어펜=나광호 기자]우리 경제의 잠재성장률이 하락하면서 일자리 창출 능력이 줄어들고 사회갈등이 심화될 수 있다는 우려가 고조되고 있다.

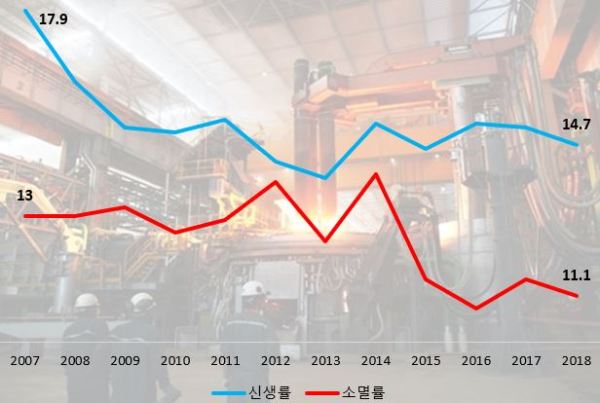

2일 업계에 따르면 한국 잠재성장률은 2015~2019년 2.7%에서 2020~2024년 2.3%로 떨어질 전망이다. 2007년 17.9%였던 신생률(활동 중인 기업 중 새로 생겨난 업체)이 2018년 14.7%로 감소하고, 소멸률도 같은 기간 13.0%에서 11.%로 낮아지는 등 산업역동성이 축소된 여파를 맞고 있다는 것이다.

대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI)는 최근 10년간 전자·통신·의료·정밀기기 등 고위기술 부문을 중심으로 제조업 신생률이 하락 중으로, 정보통신·금융·보험을 비롯한 고부가 서비스업 신생률도 축소되고 있다고 설명했다. 반면, 도소매·음식숙박·부동산업 등 진입장벽이 낮은 서비스부문이 창업을 주도하는 것으로 나타났다.

| |

|

|

| ▲ 2007~2018년 신생률·소멸률 추이/자료=대한상공회의소 |

SGI는 생산성 높은 기업의 출현이 줄어들면 기업들이 여유자금을 기술개발에 투자할 이유도 줄어드는 등 기업간 기술경쟁이 감소하고, 양질의 일자리도 덜 만들어질 것으로 분석했다. 2018년 제조업(종사자수 10인 이상) 고용증가율 1.4% 중 86%가 창업 8년 이하 기업에서 기여했다는 것이다.

활동 중인 기업 가운데 3년간 매출 증가율이 20%를 넘는 고성장기업 비율도 2009년 13.1%에서 2019년 8.6%로 하락하는 등 창업 후 기업들의 성장성도 저해되고 있는 것으로 나타났다. 중소→중견→대기업으로 이어지는 사다리가 약화된 셈이다.

또한 신규일자리 창출이 저해되면 더 나은 일자리로 이동하기 어려운 기성세대가 일자리 사수를 위해 노력하는 등 기존의 제한된 일자리를 둘러싼 세대간 경쟁이 심화되고, 청년층의 실업도 길어질 것으로 내다봤다.

SGI는 이같은 현상을 극복하기 위한 방안으로 △창업 활성화 △사업 재편 및 구조조정 △혁신역량 강화 등을 제시했다.

우선 신기술의 시장 출시를 먼저 허용한 뒤 필요시 사후에 규제하는 포괄적 네거티브 시스템으로 규제 틀을 전환해야 한다고 촉구했다. 정부가 모든 산업의 가능성과 가치를 이해하고 허용 여부를 판단하기 어렵다는 것이다. 정책자금 대비 활용도가 부족한 엔젤·벤처캐피털을 비롯한 민간자본을 육성하는 등 민간의 창업 자금지원 확대도 유도해야 한다고 주문했다.

| |

|

|

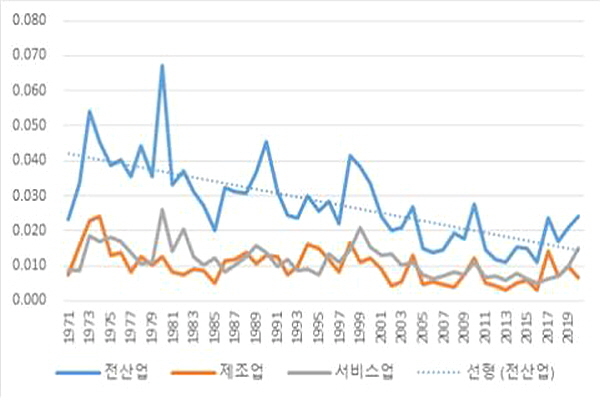

| ▲ 한국 산업의 구조변화지수 추이/사진=산업연구원 |

특히 산업 내 공급과잉으로 어려움을 겪는 기업을 대상으로 과감한 사업재편 및 구조조정을 추진해야 한다고 강조했다. 생산성이 낮은 기업의 퇴출이 지연되면 자원배분이 비효율적으로 이뤄져 성장잠재력이 훼손되기 때문이다. 실제로 최근 국내 제조업 한계기업 비중은 2010년 7.4%에서 2018년 9.5%로 늘어나는 추세로, 한계기업 생산성은 정상기업의 48% 수준에 머문 것으로 집계됐다.

SGI는 위기 발생 원인별로 옥석을 가리고, 일시적 유동성 부족을 겪는 경우에는 만기연장 또는 이자감면 등의 방안을 통해 자생력을 갖출 수 있도록 유도해야 한다고 덧붙였다.

또한 분야별 고급인재 양성을 위해 전문대학원을 신설하고, 기업 차원에서도 산학협력 강화 등을 통해 현장에서 필요로 하는 인재가 공급될 수 있도록 노력해야 한다고 설파했다.

이와 관련해 산업연구원(KIET)도 2023년까지 한시적으로 시행 중인 '기업구조조정 촉진법'을 보완하는 등 시장 중심의 상시·사후적 구조조정 체제를 확립해야 한다는 의견을 표명했다.

이건우 산업연구원 선임연구위원은 "부실 이전 단계에 있으면서 과잉공급 해소 및 신산업 진출 등을 위해 사업재편을 단행하는 기업에 대해서는 선제·자율적 구조조정을 위한 '기업활력법'의 기능과 역할을 확대해야 한다"고 말했다.

[미디어펜=나광호 기자]

▶다른기사보기